El colapso definitivo de la densidad nacional

Por: Cristian Santos

Vicedecano FCH – UNRC

https://www.hum.unrc.edu.ar/a-20-anos-del-2001/

El capitalismo se transforma permanentemente. En ese proceso, plantea a los países desafíos y oportunidades. Aldo Ferrer entendía que los países que han sabido enfrentar mejor esos desafíos o aprovechar mejor esas oportunidades, han sido aquéllos que lograron mayor cohesión y movilidad social ascendente; mayor eslabonamiento productivo entre empresas locales, sector público, sistema científico-tecnologico y sector externo; mayor estabilidad institucional y prevalencia del mercado interno y la soberanía nacional por sobre el mercado externo y el pensamiento librecambista.

Al despliegue de esas condiciones lo llamó “densidad nacional “.

Diciembre de 2001 significó el cierre de un ciclo de acumulación caracterizado fundamentalmente por la privatización de empreas estatales, la desregulación de mercados, la apertura indiscriminada, la extranjerización del patrimonio público y el endeudamiento recurrente. Este ciclo se había iniciado con el golpe cívico-militar del 24 de marzo 1976 y finalizaría al comenzar el nuevo siglo.

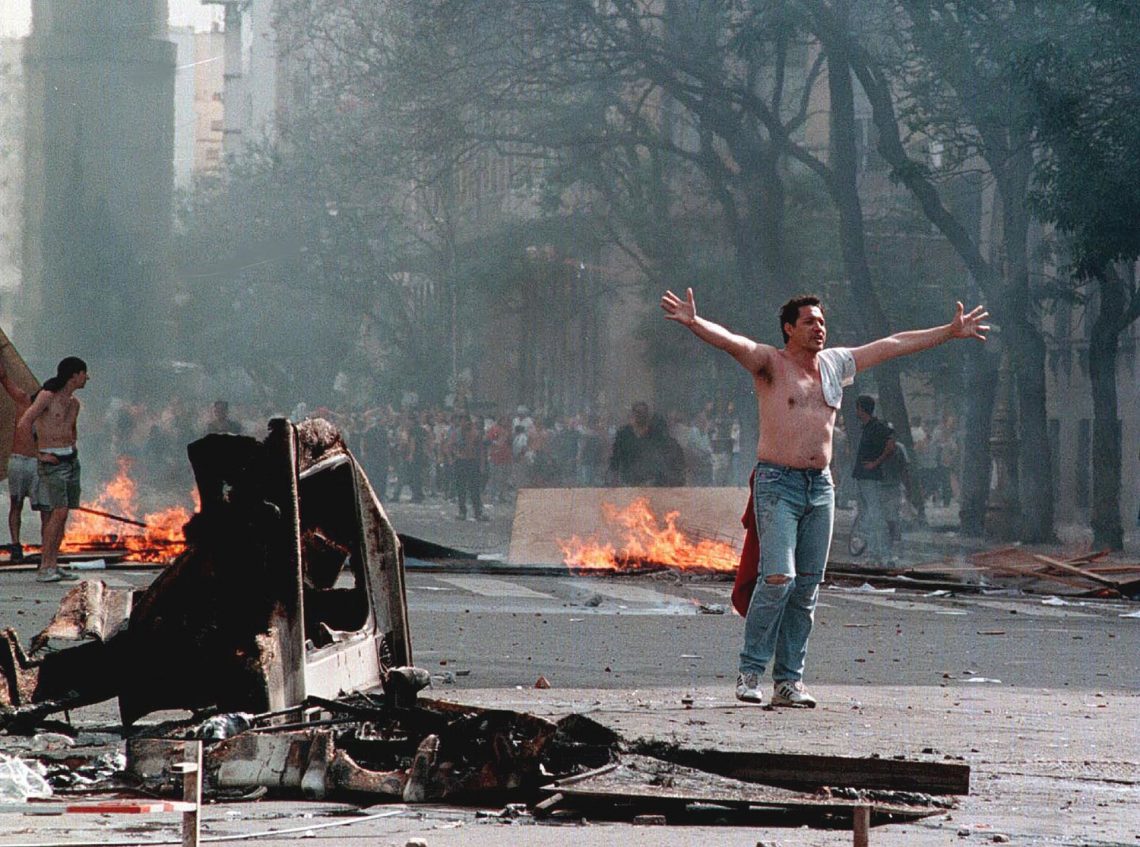

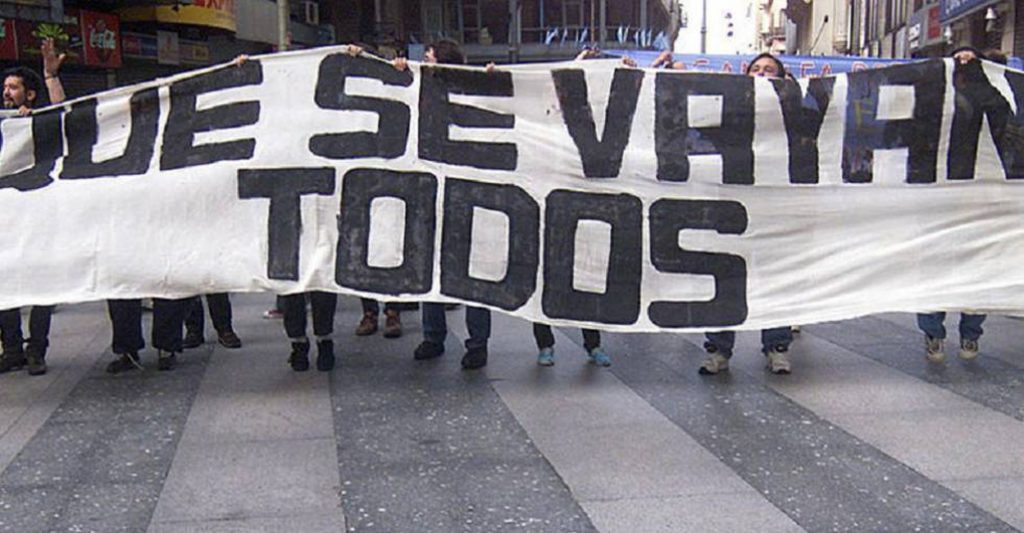

Probablemente la crisis vivida por aquellos días de 2001 haya representado el mayor colapso institucional de nuestro país en su historia reciente.

Hacia finales de noviembre de ese año, grandes ahorristas habían retirado dólares del desregulado sistema bancario argentino que además permitía depositar pesos y retirar dólares en igual cantidad, dada la paridad: algunas estimaciones cifran, entre extracciones y fugas, unos 80.000 millones de dólares. Por su parte, el Fondo Monetario Internacional había resuelto no refinanciar la deuda argentina ni tampoco otorgarle un nuevo rescate. Esto sucedió apenas meses después de conseguidos sendos acuerdos conocidos como “blindaje” y “megacanje” por más de 70.000 millones de dólares.

Algunas de las condiciones impuestas por el FMI para aquellos acuerdos se habían instrumentado con la ley de responsabilidad fiscal, la ley de déficit cero, la disminución del 13% en jubilaciones y salarios del sector público y la reducción de aportes patronales. Todas ellas, medidas practicadas por el gobierno de entonces para reducir el déficit público vía restricción de gastos, que equivalía a menos Estado y a menos derechos.

Ante la corrida bancaria reinante, el 02 de diciembre se firmó el decreto 1.570 que impuso un límite a la extracción semanal de 250 pesos/dólares, una acción que alimentó aun más las movilizaciones y los estallidos sociales en distintos puntos urbanos del país.

El 13 de diciembre se produjo una huelga general, a la que siguieron saqueos a tiendas y supermercados en distintas ciudades.

El 19 de diciembre, el entonces presidente Fernando de la Rúa decretó el estado de sitio en todo el territorio nacional, ordenando también el despeje de espacios públicos ocupados por manifestantes. A las pocas horas, los operativos de represión dejaban un saldo de 39 personas fallecidas y centenares de heridas.

El 20 de diciembre, de la Rúa presentó su dimisión y debió irse de la casa de gobierno en helicóptero.

En once días, tuvimos cinco presidentes.

La política monetaria estaba impedida por la ley de convertibilidad, la actividad económica estaba detenida, el sistema bancario estaba quebrado, ya no había patrimonio para vender y los acreedores no estaban dispuestos ni a prestar ni a refinanciar la deuda argentina. La tasa de desempleo llegó casi al 22% y la pobreza, al 46%. La marginalidad y la indignidad se hicieron insoportables.

No había confianza en la moneda ni en las instituciones.

El 23 de diciembre, el entonces presidente Rodríguez Saá declaró en el Congreso Nacional la cesación de pagos de la deuda externa, que por entonces ascendía a casi 145.000 millones de dólares. Deuda que, resulta oportuno señalar, antes del golpe de 1976 era inferior a 8.000 millones de dólares y al asumir Alfonsín ya superaba los 45.000 millones. La dictadura no solamente la había más que quintuplicado, sino que lo hizo estatizando deuda de empresas privadas, algunas de ellas multinacionales (entre 15.000 y 20.000 millones de dólares tenían este origen, según algunas investigaciones).

La crisis continuó durante varios meses. Fue el resultado inevitable de haber renunciado a la política monetaria, de haber adoptado acriticamente la doctrina del libre mercado y de la especulación financiera.

La destrucción del tejido productivo, la interrupcion de la cadena de pagos, la pulverización de empleos formales, la caída abrupta de salarios y jubilaciones no fueron resultados de un error de cálculo, de una falla de aplicación o de la desventura de un gobierno al que le salieron mal las cosas. Hubo un plan sistemático para laminar la densidad nacional, para aumentar la dependencia económica y renunciar a la soberanía política, argumentando que con el libre mercado basta. Ese ciclo, que estuvo vigente durante más de veinticinco años, fracasó y dejó al país desprovisto de aquellas condiciones esenciales para enfrentar los desafíos o aprovechar las oportunidades que vendrían en las siguientes décadas.

A ése le siguió otro ciclo, cuyo mayor desafío sería precisamente reconstruir la propia densidad nacional. La comprensión del nuevo período resultaría imposible sin considerar las condiciones de contexto de su punto de partida.

Es por esto que la memoria colectiva resulta imprescindible, representa acaso el mayor acto de responsabilidad política sobre nuestro pasado.

Bienvenidas sean, pues, la reflexión crítica y la memoria colectiva que nos proponen representantes de distintas disciplinas de nuestra Facultad de Ciencias Humanas, veinte años después.

También te puede interesar

A juicio por los descuentos

31 octubre, 2019

“Hay poca comida, pero hay muchas balas…”

23 mayo, 2025